オフショアジギングでおすすめのタックルや仕掛け・メタルジグ4選を紹介!初心者の方必見!

作成:2022.07.21更新:2022.07.21

目次

オフショアジギングとは

オフショアジギングとは船に乗って沖合で、メタルジグというルアーを使ってする釣りのことです。釣りをする水深は海域や釣り船によって違い、15mくらいの浅瀬から100m以上深いところまで様々なポイントで青物や根魚などをメインに狙います。釣れる魚の種類も多くブリやヒラマサ、カンパチ、マグロ、カツオといった青物から、真鯛やヒラメ、カサゴ、ハタ類などの底物まで様々な魚を狙うことができます。

バラエティに富んだ魚が狙えるのもオフショアジギングの魅力ですが、釣り人を魅了する最大の要因はそのゲーム性の高さです。魚のいるレンジに合わせて自分の選んだジグを落とし込み、魚のスイッチを入れて釣るのはルアーフィッシングの醍醐味といえるでしょう。敷居が高いと思われがちなオフショアジギングですが、実はそんなことはありません。今回は誰でも手軽に大物が狙えるオフショアジギングについてご紹介します。

釣りに行くまでの流れ

釣れている釣り船をネットなどで探す

まずは自分の住んでいる地域から一番近い海域での釣果情報を調べましょう。ネットで「○○湾 ジギング船」や「○○湾 青物 ジギング」などと検索したり、釣具屋さんに行って店員さんから聞いたりしてもよいと思います。釣具屋さんでは詳しい店員さんがいれば、おすすめのタックルやジグなどの情報も得られるのでおすすめです。

ブログやHPなどに最新の釣果が掲載されている釣り船があるので、そういった情報の早い船は信頼できます。またSNSなどでも釣り船のアカウントがある場合もあるので、タイムリーな情報を収集したい方は気になる海域の釣り船のアカウントのフォローをおすすめします。釣果情報は生ものなので、今どこでなにが釣れているかを把握しておきましょう。

釣り船に電話して予約

ネットや釣具屋さんでの調査が終わったら、釣れている釣り船に電話をして予約をしましょう。予約の際には釣りをする水深や使用するジグの重さ、使用するラインの太さなどを聞いておきましょう。ジグの重さやラインの太さは釣果だけでなく、お祭りなどのトラブル防止の意味もあるのでできるだけ合わせるようにしましょう。

予約の電話した時に集合時間もしくは出船時間と、待ち合わせ場所をしっかりと聞くようにしましょう。集合時間と出船時間のどちらかを告げられるかは釣り船によって違います。集合時間を告げられた場合にはその20~30分前に、出船時間を告げられた場合にはその40~50分前には港についておきたいところです。待ち合わせ場所は大体船の係留してある場所ですが、たまに違う場所に集合する船もあるので注意しましょう。

指定された待ち合わせ時間に港へ

港には沢山の船が係留されています。釣り当日には船の場所も初めての場合にはわかりにくいと思うので、時間には余裕を持って到着するようにしましょう。港に到着したら速やかに船の場所を確認し、車を駐車してタックルの準備をしましょう。車の駐車場所なども指定されていることがあるので、事前に確認した方がよいかもしれません。

また釣り船では乗船前に「乗船名簿」というものに氏名、住所、年齢、緊急時の連絡先などを記載しなければなりません。これはもし船に乗っている時に事故があった場合に、乗船者の確認やなにかあった時に連絡がつく連絡先を事業者(釣り船経営者)側が把握しなければならない義務があるからです。このように乗船前にはいろいろとやることが多くあるので、早め早めの行動で他の同船者の方たちに迷惑を掛けないように心がけましょう。

釣り座を決めて出船

タックルを準備して乗船名簿に記入をしたら、自分がその日釣りをする釣り座を決めます。釣り座の決め方は釣り船によりますが、電話予約の順番であったり早い者勝ち(釣り船に到着した順番)であったりくじ引きで決めたりと様々です。どれかの順番通りに自分の好きな釣り座を選べるのがほとんどです。中には女性や年配の方を優先して決める釣り船もあります。

釣り座は船の一番前(ミヨシ)や一番後ろ(トモ)が人気で、そこに近い釣り座から埋まっていくことがほとんどです。ミヨシやトモは釣りがしやすく釣果も出やすい場合がある為人気ですが、初めて釣り船を利用する場合には船長の操縦席に近い船の真ん中あたり(胴の間)がよいでしょう。船長はその海域を知り尽くしたプロです。釣りをしている人もよく見ているので、途中でアドバイスを貰えることもあります。船長の近くにいるとわからないことも気軽に聞けるので、慣れるまでは胴の間での釣りをおすすめします。

おすすめの仕掛け、セッティング

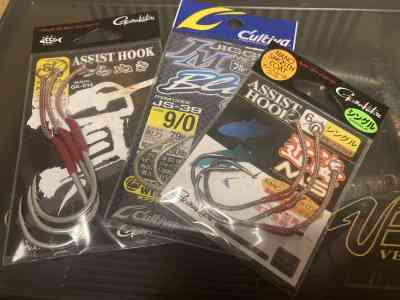

青物狙いであればシングルフックをフロントのみのセッティングがおすすめ

ジギングで一番個性が分かれるのがフックなどのセッティングでしょう。針が多い方がアタックしてきた魚のフッキング率は当然上がりますが、針が多いと口以外の部分にかかってしまいファイト中に抵抗になってしまうというデメリットもあります。一方中深海でのアカムツなどのジギングであれば、バレやすいので針は多い方が良いといったケースもあります。

オフショアジギングの仕掛けはケースバイケースで変えるのがよく、ターゲットや釣り方によって上手く使い分けましょう。例えば青物のようにジグの頭を抑え込むようなバイトをしてくる魚を狙う時には、フロントにシングルフックのみというセッティングがおすすめです。シングルフックの方がフッキングのパワーの伝達もよいので、しっかりとフッキングできますし結果バラしも減ってキャッチ率も上がります。

根魚などを狙う場合にはリアにもフックを

青物のように上げのアクションでバイトしてくる魚とは違い、根魚などの底物はアクションの合間のフォール時にバイトが多いです。フォール中のバイトを確実にキャッチするにはリアフックを装着しましょう。底物のバイトはジグを持ち上げるようなアタリが多く、ジグの決まったところにバイトしてくるケースが減ります。そのような場合にはフックの数を増やすことでキャッチ率を上げましょう。

底物でもクエやマハタのような大型化する魚を狙う場合にはシングルフック、それ以外の中型くらいまでの魚を狙う場合にはツインフックがおすすめです。アカムツのような口切れしやすい魚を狙う時にはできるだけ多くのフックを口だけでなく体などにも掛けることでキャッチ率が変わってきます。魚種やサイズなどでフックを選ぶとわかりやすくなると思います。

スイベルはあった方がよい

オフショアジギングの仕掛けで賛否が分かれるのがスイベルの有無です。一般的にはマグロのようなファイト中に回転する魚を狙う時にスイベルを使用するのですが、実はスイベルの有無でジグの動きなども変わってくるのです。スイベルの回転がアクション時に適度に力を受け流してくれる為、規則的なワンピッチジャークをしていても微妙にジグの動きに変化が出てそれがよい場合などもあります。

人によっては接続する金具が増えると強度が落ちてしまうことを懸念される場合もありますが、筆者はスイベル派なのでターゲットがなんであれ必ずスイベルを使うようにしています。理由はジグの動きなどもありますが、それほど強度が落ちているように感じないことやジグの交換が楽なことが挙げられます。まずは自分で試してみて、合う合わないを判断してみるとよいと思います。

おすすめのタックル

ロッド

ロッドは予算によっても選択肢は変わりますが、基本的には自分のよく行く海域で使用するジグの重さが基準になります。水深70m前後までであればジグMAX150g(3番相当)くらいのもの、水深100m前後までいくのであればジグMAX180~200g(4番相当)くらいのものがよいです。硬すぎるよりは少し柔らかいかなくらいのロッドでもよいと思います。

ジギングロッドの多くはソリッドカーボンが使用されているので、余程無理をしない限りは折れることはありません。むしろ少し柔らかいロッドの方がジグが跳ねすぎずに適度に動きを吸収してくれるので釣れると言われています。ロッドのジグMAX表記にプラス30~50gくらいまでは問題なく使用できるので、許容範囲を踏まえたうえで買うようにすればよいと思います。

リール

リールはスピニングリールとベイトリールがありますが、初めはトラブルが少なく扱いやすいスピニングリールがおすすめです。ベイトタックルは慣れると大きな武器となりますが、扱いが難しく初心者には向いていません。スピニングリールのサイズはシマノとダイワ新規格で6000~10000番(ダイワ旧規格の3500~5000番)を使用します。数が多くなるほど太いラインを多く巻けると覚えておきましょう。

次にギア比ですがリールの数字の次に「PG(パワーギア)」や「HG(ハイギア)」といった風に表記されます。PGとHGの違いはハンドルを1回転巻いたときにラインを巻き取れる量で、PGが少なくHGが多くなりますが巻き上げパワーはPGの方が上となります。一般的に青物ジギングではHGがよく使われますが、マグロやカンパチといった引きな強い魚を狙う時はPGが好まれることもあります。

ライン

オフショアジギングでは細い糸が編み込まれた「PEライン」というラインをメインラインに使用し、「フロロカーボンライン」という伸びのないラインをリーダーに使用します。PEラインは細くても非常に強度の高いラインですが、海底の岩などに擦れるとすぐに切れてしまうといったデメリットがあります。それを補うために使うのがリーダーです。PEラインの先にはリーダーをFGノットやPRノットといった結び方で結束し、約2~3ヒロ(4~5m)ほどとります。

ラインの太さはメインのPEラインは青物ジギングでは3~4号にリーダー15号~20号(60~80lb程度)、底物狙いのスロージギングなどではPEライン1.2~1.5号にリーダー6号~8号(25~30lb程度)が一般的です。メインラインの号数に対して20倍した数のポンド数のリーダーを選ぶようにしましょう。

おすすめのメタルジグ4選

スミス CBマサムネ

スミスの定番メタルジグ、マサムネシリーズのセンターバランスモデルがCBマサムネです。元々はスロージギング向けに開発されたモデルで、フォールスピードには定評がありますが上げのジギングでもよく釣れるメタルジグです。価格帯も低く抑えられている為ロストを恐れずにガンガン攻めることができ、市場への流通量も多いので全国の釣具屋さんでも手に入りやすいモデルなのも嬉しいところです。重さも95~155gと近海ジギングにぴったりなラインナップとなっています。

ネイチャーボーイズ ウィグルライダー

通常のメタルジグは素材に鉛が使われているケースが多いですが、ネイチャーボーイズのウィグルライダーは鉄でできています。鉄は鉛と比べて比重が軽い為、フォールスピードや姿勢が異なります。青物に有効なセミロングタイプのシルエットに潮抜けもよく操作性に優れています。またフォール時のスライドやローリングフォールで魚に強烈にアピールします。重さは100~300gと幅広くラインナップされていて、海域を選ばずどこでも釣れるメタルジグとなっています。

シーフロアコントロール アーク

シーフロアコントロールは青物用からスロー系のメタルジグまで幅広く発売しているメーカーです。フォール姿勢に定評のあるメタルジグが多く、上げの釣りでもフォールの釣りでもよく釣れるメタルジグがラインナップされています。中でもアークは非常にバランスのよいメタルジグで、ブリやヒラマサなどの青物から根魚やアカムツ、アラといった中深海の魚までターゲットを選びません。キレのあるアクションは魚に強烈にアピールしてくれます。

ダイワ TGベイト

「もはや餌!」というキャッチフレーズで有名なのがダイワのTGベイトです。そのキャッチフレーズに違わず非常によく釣れるメタルジグで、そのコンパクトなシルエットは他のメタルジグでは反応がない状況でも強いです。TGベイトは鉛と比べて比重の重いタングステンという金属で作られている為、鉛と同じ重さでもシルエットがコンパクトになります。シルエットが小さくなると魚に与えるプレッシャーは減り、フォールスピードが速くなる為リアクションの要素もアップします。鉛よりも高額なメタルジグですが、一つは持っておいて損はないと思います。