チヌ釣りの餌、最強は何だ? 雑食性のチヌに効く餌を状況別に解説!

作成:2022.02.08更新:2022.09.16

目次

チヌ(クロダイ)は、磯釣りをはじめとしたショアフィッシングの対象魚として、最もアングラーを虜にする魅力に溢れるターゲットじゃないでしょうか?

その精悍なフォルム、強烈な引き味に加えて、ほとんど群れず神出鬼没なところも釣り人をアツくさせます。また、臆病なくせに、時にはヘチ際の水面ギリギリの場所まで来て、背びれを水面から出しながらエサをついばんだりする大胆不敵な部分もある、掴みどころのない性格が、「定石が通じない」、「ミステリアス」といったイメージを与え、「釣るのが難しい魚」という評価につながっています。そのため、一度チヌ釣りを始めると、そのままライフワークとして、人生をチヌ釣りに捧げるという、コアなアングラーが多数存在するということも特徴のひとつです。

チヌは、たくさんの釣り方が存在し、チヌの嗜好、習性を利用し、地域ごとに好まれる釣り方が異なるのも特徴です。こうした、チヌ釣りの懐の広さが、アングラーを虜にして止まないのでしょう。今回は、そんなチヌ釣りの数あるメソッドと餌について解説します。

チヌの分布と生態

チヌは、南西諸島以南を除く日本全国の沿岸の水深50m以下の浅場に分布します。環境適応力が非常に高く、水質の悪いところにも、塩分濃度の著しく低いところにも生息します。そのため、地磯、堤防、漁港、サーフ、河口部はもちろん、河川の純淡水域まで入って来ることもあります。そのため、「川鯛」と呼ぶ地域もあります。このように、チヌは沿岸のあらゆる場所に普遍的に存在し、ほぼ通年釣ることができます。

産卵期は春先、3月から5月ころまで。この頃が、「乗っ込み」と言われる、地磯チヌ釣りのトップシーズンです。そして、堤防の落とし込み釣りの最盛期は7月、8月の盛夏がハイシーズン、さらに、10月~11月は、水温が下がりやや沖寄りに落ちる冬に向けた体力蓄積のため、全域において活性が高くなるベストシーズンとなります。

チヌは性転換する魚として知られており、雄性先熟(はじめは全てオスで、成熟に伴って雌になる個体が出てくる)の魚です。生後3年目まではほぼすべての個体がオスで、4年目以降、雌に性転換するためのホルモンを多く持った個体がメス化します。成長は遅く、1年で15cm程度、5年で30cm程度、50cmを超えるものは「年なし」と呼ばれ、最大で70cm程度、標準で10数年、長寿の個体は20年以上生きると考えられています。

チヌの食性は雑食で、非常に悪食とされています。一般的に釣り餌として使われるものは大抵チヌも食います。それに加え、野菜や果物、昆虫など、何でも食います。あまりの悪食のため、海中を漂うプラスチック片や金属片なども食べてしまうことがあり、消化が出来ずに死んでしまうものもたくさんいます。

チヌの釣り方と餌

チヌは磯でのフカセ釣りの他にも、地方独特のユニークな釣り方が多数存在します。また、近年ではチニングと呼ばれるルアーフィッシングも急速に発達しています。ここでは、数あるチヌの釣り方のいくつかと餌について紹介して行きます。

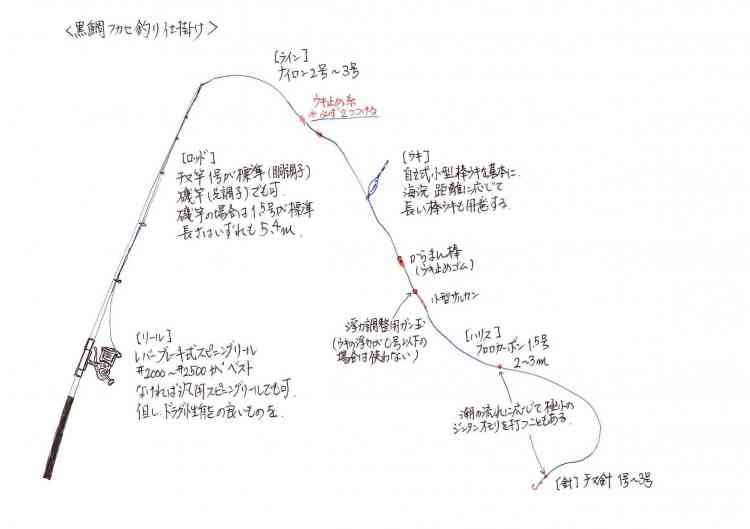

ウキフカセ釣り

チヌのウキフカセ釣りは主に磯で行われる、最もメジャーに行われている釣法です。コマセを撒き、潮の流れに乗って沈んで行くコマセとボトムで同期するように仕掛けをコントロールする釣りです。グレ(メジナ)のウキフカセ釣りと考え方、理論は同じですが、グレのウキフカセ釣りは表層~中層に仕掛けを流し、中層以深にいるターゲットを浮かせて食わせるのに対し、チヌのウキフカセはボトムで餌を食わせるため、コマセのセッティングも、拡散より沈降重視で、米ぬかや現地の砂などを添加して比重を高めに、仕掛も重めにして、素早くボトムまで刺し餌を送り込んでやるセッティングにします。

刺し餌の基本はオキアミを使いますが、餌盗りが多く、釣りにならないときは、餌盗りを1か所に集めるため、足元にコマセを多めに打ち込んで、チヌと餌盗りを分断するか、刺し餌をサナギやコーンなど、チヌにだけ効くものに変更すると良いでしょう。

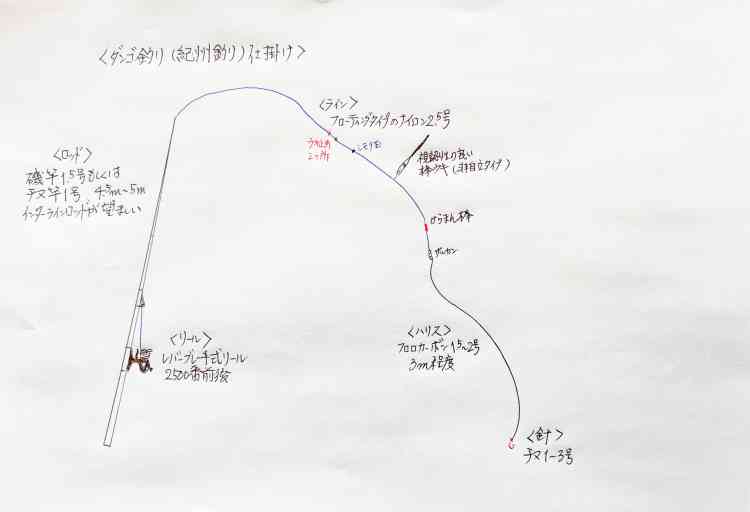

ダンゴ釣り(紀州釣り)

一般的にはダンゴ釣りと呼ばれているでしょうか?堤防や漁港など、浅い波止では最強のメソッドと言えるでしょう。もともと江戸時代の紀州藩(和歌山県周辺)で、釣りを藩士に対して奨励したのが始まりで、紀州の藩士たちの間で編み出されたメソッドと言われています。米ぬかにアミエビやサナギ粉などを混ぜて固く握りしめたダンゴを足元にいくつも投入してチヌをおびき寄せてポイントを作り、刺し餌(オキアミやスナモグリなど)もこのダンゴで隠して固く握りしめてポイントに投げ入れます。ウキ下を水深よりごくわずかに浅く設定し、ダンゴが着底した状態ではウキがやや沈み気味で、トップがわずかに出ている程度にしておき、海底でダンゴが割れて刺し餌がダンゴの中からゆっくり出て浮き上がった時にウキのトップが正しい位置に来るようにセットします。

ダンゴ釣りは、コマセを潮の流れに乗せて流すフカセ釣りとは違い、固く握りしめたダンゴをボトムにダイレクトに送り込み、海底で割れるため、コマセがその場にとどまり、長い時間集魚効果と足止め効果があります。これが波止の最強メソッドと言われる理由です。このメソッドは、コマセがボトムに大量に溜まるため、エサ取りもとどまってしまうという欠点があります。しかし、このエサ盗りの興奮状態が大型のチヌの興味を惹き、呼び寄せるという側面もあります。

ダンゴ釣りの典型的な外道はボラです。ボラが掛かるとポイントを荒される上に、仕掛けをメチャクチャにされることもありますので厄介です。

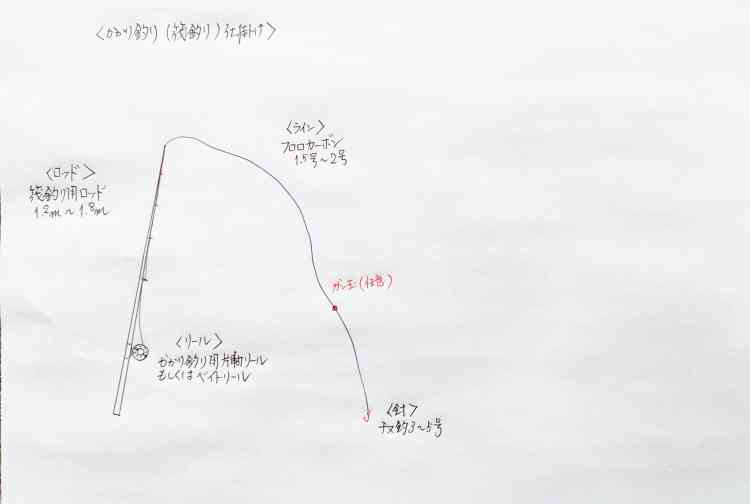

かかり釣り(筏釣り)

かかり釣りは、筏釣りやカセ釣りなどとも呼ばれ、瀬戸内海で盛んに行われるチヌ釣りのメソッドです。波の穏やかな内湾の沖に浮かぶ牡蠣筏に乗ったり、筏周辺にミニボートでアプローチしで、筏の直下に潜むチヌを狙う釣り方です。水深は、堤防などから行う釣りよりも深くなりますが、基本的なアプローチはダンゴ釣りと同じと思って差し支えありません。

筏の上に腰を据え、潰した牡蠣やアケミ貝などを絶え間なく撒き、ポイントを作りながら釣りをします。刺し餌はオキアミやスナモグリ、サナギやコーンなど、その場の状況に応じて様々な餌を使います。ロッドは1.2m〜1.5m程度の短くて柔らかいものを使用します。垂直方向の釣りのため、非常にパワフルなやり取りが楽しめます。また、チヌに限らず、様々なゲストが釣れるのもかかり釣りの魅力です。マダイ、アジ、サバ、スズキ、ヒラメ、カレイなど多彩です。

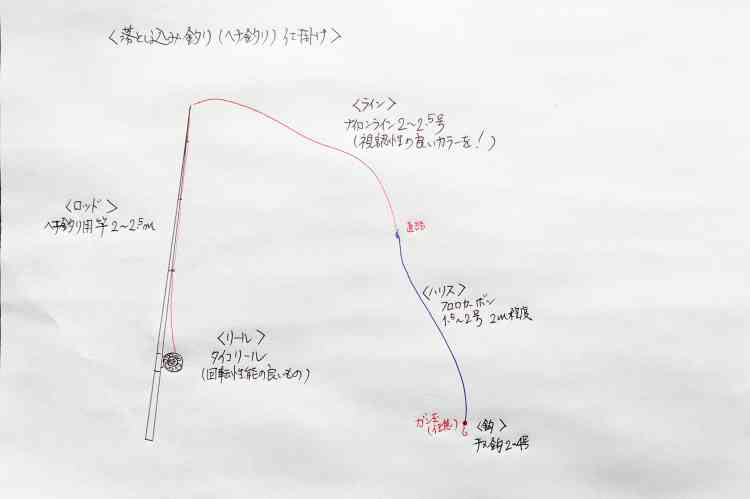

落とし込み釣り(ヘチ釣り)

落とし込み釣りは、上からゆっくり落ちてくるものに反応する、チヌの習性を利用した独特の釣法で、真夏の堤防で、背中に玉の柄を背負い、堤防の壁際ギリギリのところを短い落とし込みロッドとタイコリールのタックルで一心不乱に操る玄人っぽいアングラーがやっているアレです。

堤防のヘチ際についているムラサキイガイやカニを補食しに来るチヌを狙うため、コマセは使わず、刺し餌だけをヘチ際ギリギリの場所にゆっくり落としていきます。刺し餌はイワガニやムラサキイガイ、シラサエビなどを使います。仕掛けにはウキはつけません。錘も、流れが強く餌が沈まないときなどに使う程度で、必要最小限を針のチモトに打つ感じで使用します。

ヘチにチヌが寄っているのを確認したら、水面に自分の姿を映さないよう、水面から離れ、チヌの鼻先から50cmから1m程度の場所にゆっくりと餌を落とし込みます。この際、ロッドをシャクったりしてはいけません。あくまでも餌がヘチ際を自然に降りて行く姿を演出しなければなりません。アタリが出たら素早くアワセ、フッキングを決めましょう。

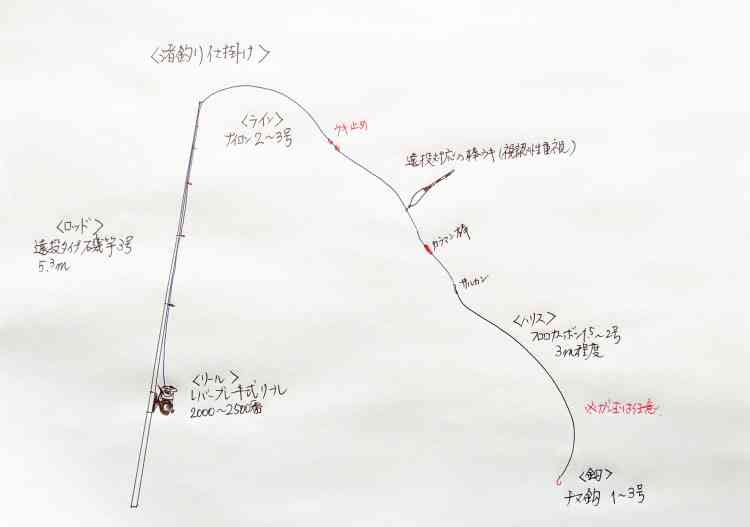

渚釣り

渚釣りは、近くに岩礁地帯がある、サーフ自体にシモリ根がある、河口が近いなど、一定の条件を満たす場所で出来る、サーフにコマセを打ち、仕掛けを流す釣りで、潮の流れが強い場所で有効な釣りで、特に春の乗っ込みシーズンに実績が高い釣法です。

サーフの波打ち際からコマセを撒き、引く波でコマセを運んでらいます。打ち寄せる波、引く波によって広く拡散されるコマセに寄ってくるチヌを狙います。釣り方は基本、ウキフカセ釣りと同じです。渚釣りは、波打ち際からある程度の遠投が必要ですが、大型のチヌが上がってくる意外性が非常に楽しい釣法です。やや濁りが入っているときがチャンスです。

ただし、サーフの波打ち際では、外道にはクサフグやヒイラギが大変多いため、エサ盗り対策として、コーンや蛹、入手可能であればスイカの砂糖漬けなども準備出来ると安心です。

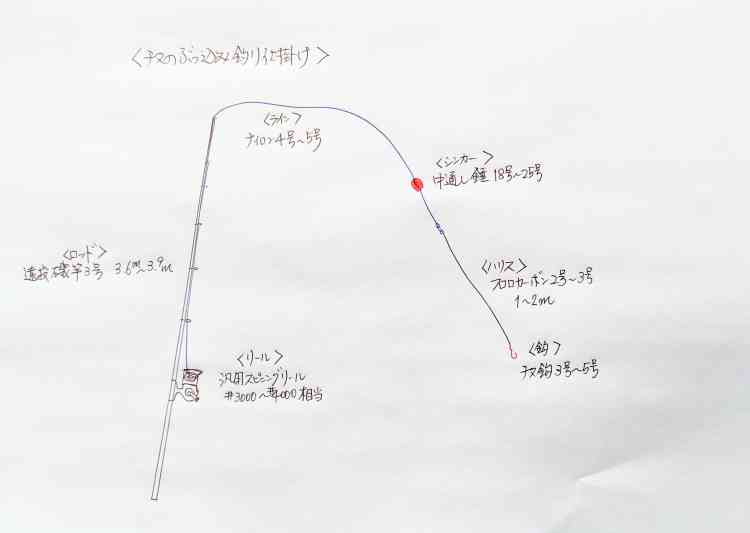

ぶっ込み釣り

主に磯で石モノと呼ばれるイシダイなイシガキダイを投げ釣りで狙う釣法です。パワーのある石鯛ロッドに両軸受けリールをつけたパワフルなたっくる、サザエやウニ、ヤドカリなどを殻ごとつけた仕掛けを岩礁地帯の潮通しの良い場所に投げ込み、置き竿でアタリを待ちます。

この釣法では、チヌはどちらかというと本命ではなく、石モノの外道という扱いかも知れませんが、悪食のチヌですから、当然、ぶっ込み仕掛けなサザエやウニなどにも食いついてくるわけです。

もちろん、チヌ狙いのぶっ込み釣りもあります。石モノ狙いよりも遥かにライトなタックルで、ムラサキイガイやイワイソメ、シラサエビ、ユムシなどを使います。仕掛けを投げたらドラグを緩め、置き竿でアタリを待ち、アタリが来たらドラグを設定値まで締めてフッキングさせます。

チヌ釣りの餌は選択肢が広い!

チヌの悪食は有名で、食べられるものであれば、動物系、植物系問わず、何でも食べます。釣り餌として認知されているものはほぼ100%食べます、また、到底釣り餌とは考えられていないものも食べます。チヌ釣りに使える餌をざっと列挙してみます。

釣り餌として釣具店で入手可能なもの

釣り餌として売っているものは全て使えます。

オキアミ、シラサエビ(スジエビ)、イワガニ、イソメ類、ミミズ、ユムシ、ボケ(スナモグリ)、魚の切り身、イクラ、練り餌など。

現地で採集できるもの

釣り場に着いてから餌となるものを採集することもできます(採捕禁止のものでないことを必ず確認しましょう)。貝類は潰せばコマセとしても使えます。

カラス貝(ムラサキイガイ)、フジツボ、カメノテ、マツカサガイ、アケミ貝(イソシジミ)イワガニ、フナムシ、ハバノリ、アオサなど。

野菜・果物

コーン、サツマイモ(ふかしたもの)、カボチャ(ふかしたもの)、ホウレンソウ(ゆでたもの)、キュウリ、メロン、スイカ、リンゴ、ミカン、サクランボ、ブドウなど。

その他

スーパーで手に入るエビ、貝類などの海産物の他、鶏肉、豚肉、イカの塩辛、魚肉ソーセージ、白菜キムチなど、セオリーなどなく、人間が食べるものも何でも食べます。

鶏肉、豚肉、イカの塩辛、魚肉ソーセージ、白菜キムチなど、人間が食べるものも何でも。

チヌ釣り最強の餌は何か?

このように、何でも食べるチヌではありますが、何でも食べるからと言っても、チヌにだって嗜好はあります。定番の餌としては、オキアミ、サナギ、イワイソメ、コーン、カニ、ムラサキイガイ、練り餌ではないかと思います。このうち、オキアミは必須の餌です。チヌ釣りの餌選びは、オキアミを中心に置き、サブ餌としてサナギ、イソメ、コーンを忍ばせておくと言うパターンが標準的でしょうか?

もし、チヌ釣りで有名なスポットの近所に、マニアックな釣り餌店があれば、ひょっとするとボケやユムシなど、チヌの特効餌を扱っているかも知れません。そういう店に立ち寄る機会があれば、オキアミ、ボケ、カニ、コーン、あるいは、オキアミ、サナギ、ユムシ、コーンといった組み合わせで餌が用意できるでしょう。オキアミプラス2〜3種類くらいあれば、エサ盗り対策にも、チヌの食い渋りにも、なんとか対応出来るでしょう。

すなわち、チヌ釣りの餌はまずオキアミからはじめ、エサ盗りが多くて釣りにならないときはサナギやコーンに変更したり、渚釣りなら砂糖漬けにしたスイカを使ってみたり、また、オキアミ自体にチヌの反応が良くないときは起爆剤としてボケを使ってみたり、一発大逆転の年無しチヌを狙う場合は、ユムシやカニをつけて数10m先のポイントにぶっ込んでみたり、いろんな攻め方ができるでしょう。

「チヌ釣り最強の餌は何か?」という問いに対する答えは、「魚ウケとコスト」を考えれば「オキアミ」ということになります。しかし、オキアミは大抵の魚が大好物なため、場合によっては使いにくくなることもあります。チヌに限らず、外道も含めてたくさん釣りたいならオキアミで良いと思います。しかし、外道はエサ盗りととらえ、チヌにこだわりたいのなら、コーンやサナギ、カニやボケ、ザリガニなどのいわゆる「特効餌」をいくつか用意すると良いでしょう。しかし、コーンやサナギは安価ですが、それ以外は高価な餌になりますので、そこは財布との相談になりますが。

財布との相談の結果が芳しくなければ、ムラサキイガイやイワガニ、フナムシなどの現地採取をオススメいたします。オキアミ一本槍よりはチヌに出会える可能性が高くなるでしょう。

チヌは全国に普遍的に存在し、地方ごとにユニークな釣法がたくさんある稀有な魚です。それだけ、チヌが沿岸の浅場を好み、昔から人間生活に近いところに棲息し、人間と共存してきた魚なのです。まだ全国的に広く知られていない釣法や餌もあると思います。こういう可能性の大きさも、チヌ釣りをライフワークにするアングラーが多い理由なのかも知れません。