フカセ釣り最大のキーアイテム「ウキ」を大解説!最強のウキはどれだ?

作成:2022.10.31更新:2022.10.31

目次

「フカセ釣り」とは、魚に違和感を抱かせないように、仕掛けを「フカセて」魚にエサを食わせる釣りです。

「フカセる」とは、「漂わせる」という意味で、エサを潮の流れに乗せて漂わせ、針もハリスもついていない、エサだけが水中を漂っているように見せかけて、魚に警戒心をもたせることなく針がついたエサを食わせなければなりません。

これでおわかりでしょうか? 「フカセ釣り」とは、本来はウキを使わない釣りなのです。ウキはおろか、オモリもつけず、アタリはラインの動きの変化のみを見て感じ取ります。

現在は、浮力を緻密に制御する製造技術が確立され、高感度のウキがたくさん市場に出ていますので、フカセ釣りと言えば「ウキフカセ釣り」を表します。フカセ釣りの発展は、理論の進化に加え、ウキの進化が貢献していることは間違いありません。

今回は、フカセ釣りのキーアイテムである「ウキ」について、徹底的に解説いたします。

ウキの役割

フカセ釣りに欠かせない「ウキ」の機能には、下記のような役割があります。

- 仕掛けを遠くに飛ばす

- 仕掛けを潮の流れに乗せて食わせエサを自然に流す

- 魚信(アタリ)をアングラーに可視化して伝える

仕掛けを遠くに飛ばす

ウキの役割が仕掛けを飛ばすための役割があるとは意外に思われるかも知れませんが、軽量のフカセ仕掛けは、ウキがついていないと仕掛けをポイントへキャストすることが全くできません。ウキには仕掛けを海面で引っ張り続ける「浮力」がありますが、そもそもウキには仕掛けを飛ばす「重量」があります。一般的には、浮力が大きいウキは自重が軽く、浮力が小さいウキは自重が重くなります。

近年、空力特性が考慮され、飛行姿勢が安定する形状設計技術の進歩、その進歩した設計を寸分たがわずカタチにする樹脂成型技術の向上などのおかげで、「最新フカセ理論」を実践できるウキが続々と開発されています。軽量なフカセ仕掛けを遠くに飛ばせるようになったのは、意外なほど最近のことなのです。それ以前は、浮力の非常に大きいウキ(1号~2号)に、1号~2号程度の大きなオモリをつけてキャストするしかありませんでした。こうした重い仕掛けは、感度の点で現代の最新フカセ理論と比較すると大きく劣るものでした。

仕掛けを潮の流れに乗せて食わせエサを自然に流す

フカセ釣りが劇的に進化したのは実はこの新しい理論がメソッドとして確立したからと言っても過言ではありません。30年ほど前までは、フカセ釣りのHow to本などでは、ポイントについたらまずひたすらコマセを撒き続け、魚が黒々と水面に見えてくるまでになってから釣りを開始し、開始後も足元にターゲットを足止めしておくため、コマセを足元に撒き続けろと書かれていました。

現在は、「コマセと食わせの同期」が最も重要なファクターであるという理論が、フカセ釣りにおいては主流となっています。このメソッドを実践するためには、コマセを打った際にコマセがどの方向へ流れて行き、どれくらいのスピードで沈んで行くかを見極め、ターゲットが潜んでいるポイントにコマセが流れ着くと同時に、ハリについている食わせエサも同じ場所で漂っているように、仕掛けをコントロールしなければなりません。そのための方向制御にウキが大変重要な役割を果たします。ウキが自身の浮力によって仕掛けを引っ張りながら潮の流れに乗り、コマセと同じ方向に仕掛けを運んでくれます。

そして、コマセが沈むスピードと同じスピードで食わせも沈めていかなければなりません。食わせエサには針がついており、針にはハリスが結ばれています。ハリスは通常、比重の高いフロロカーボンが使われます。そのため、自然に流れながら沈んで行くコマセよりも早く沈んで行くはずです。それを補正するために、潮受けパーツなど、水中で抵抗となりうるパーツを道糸に取り付けながら、潮の流れを潮受けパーツが掴み、仕掛け全体の流れる方向を制御しながら食わせが沈むスピードもコントロールしています。

魚信(アタリ)をアングラーに可視化して伝える

ウキと言えばこの役割が一番と思われるかも知れませんが、これまで説明したように、フカセ釣りにおいては一番最後の役割になるでしょう。最新のフカセ釣り理論によれば、ウキの役割は仕掛けをコマセが漂う魚の泳層に運ぶことが最大のミッションだからです。

とはいえ、やはり魚信の可視化はアングラーにとっては大変重要な役割です。フカセ釣りのウキは年々高性能化、高感度化が進んでいます。スレたターゲットの小さなアタリも確実にウキの挙動に反映してくれます。消し込むアタリは言わずもがな、食い上げや居食い、食う前にエサをつつく前アタリなど、昔のウキでは感知できなかったアタリもだいたい描き切ることができます。アングラーはウキの挙動に一点集中し、本アタリを見極め、フッキングのタイミングをはかることに全神経を注ぐことが大切です。

フカセ釣り用ウキの種類

フカセ釣りに使うウキの種類は大きく分けて2種類あります。中通し式の円錐ウキと棒ウキです。それぞれの特徴とメリット、デメリットについて説明いたします。

中通し式円錐ウキ

現在のフカセ釣りでは、円錐ウキの使用がスタンダードになっています。円錐ウキはウキの中心に上から下まで穴が開いていて、メインラインを通して使います。半遊動仕掛けの場合はウキの上部のメインラインにウキ止めをつけ、ウキ止めから針先までの長さの間で探ります。全遊動仕掛けの場合はウキ止めはつけず、仕掛けが出ていくがままに任せて、すべてのレンジを広範囲に探ります。

ウキの下には潮受けパーツを取り付け、潮の流れを潮受けパーツが掴み、道糸とハリスを適度に張りながらゆっくりと食わせエサを沈ませて行きます。

円錐ウキには、形状ごとに、どんぐりタイプ、逆円錐タイプ、円形タイプ、斜めウキタイプなど、様々なタイプがありますが、基本的な使い方は同じです。写真のタイプはどんぐりタイプに分類されるものです。

中通し式円錐ウキのメリット

中通し式円錐ウキのメリットは、何と言っても操作性の良さでしょう。ウキの中心に道糸が通っているため、仕掛けをキャストした際にウキの周辺でラインが絡んでしまうことがほとんどありません。棒ウキの場合、キャスト時は常にラインがウキに絡まないか注視し、着水寸前にサミングして食わせ針を一番前に出しながら着水させるなとのケアが必要ですが、円錐ウキの場合はほとんど気にする必要はありません。また、空気抵抗も小さいため、ある程度の遠投性もあり、棒ウキと比較すると全体的に扱いやすいといえます。

また、風に強いのも円錐ウキのメリットです。円錐ウキは基本下半分が水中に沈んだ状態で使用します。ウキのボディには喫水線が表示されており、ウキに表示された浮力通りの仕掛け重量であれば、喫水線の表示通りに半分水中に沈んだ状態で海面を流れます。風が強く吹いていて、海面が荒れているときは、標準よりもやや沈め設定にして(=仕掛けを重くして)、ウキ全体が海中に沈んだ状態で流せば、かなり仕掛けの制御が楽になります。

中通し式円錐ウキのデメリット

円錐ウキのデメリットはおそらくひとつしかありません。それは「視認性の悪さ」です。小さな玉のようなウキですので、どうしても波が立っている時などはウキがどこにあるか見失うことがあります。仕掛けをキャストしたあと、追いコマセを打つなどして一度ウキから目を離すと、かなりの確率でウキを見失います。円錐ウキのデメリットはこれくらいです。

遊動式棒ウキ

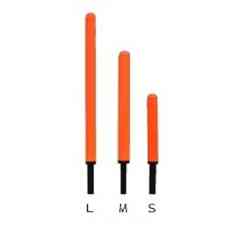

棒ウキは、文字通り、棒状のウキですが、ロングタイプの棒ウキとショートタイプの棒ウキがあります。波が穏やかな場所で、クロダイなどボトムを中心に狙う場合はロングタイプの棒ウキを、メジナ狙いなど、円錐ウキと同じように潮の流れにウキを乗せ、コマセと食わせエサの同期をはかる釣り方の場合はショートタイプの棒ウキが使われます。

遊動式の棒ウキの根元部はリング構造になっており、このリングに「スイベル」というパーツを取り付け、スイベルに道糸を通します。棒ウキ仕掛けの場合は、ラインが抵抗なく出て行くか否かはスイベルの性能に大きく左右されます。粗悪なスイベルや、ラインを通す穴に傷がついたスイベルでは、正しくラインが出ていかず、食わせエサが沈んで行かない状態になりますので、スイベルは消耗品と思って、定期的に交換することをおすすめします。

棒ウキには、自立タイプと、仕掛けの重量がウキの浮力と釣り合わないと立たない非自立ウキがあります。ダンゴ釣り(紀州釣り)のように、ボトムレンジに正確に仕掛けを送りたい釣りの場合は非自立式ウキを、広いレンジを流す釣りには自立ウキ使うのがスタンダードです。

非自立ウキは、仕掛けが馴染まないとウキがたたないので、仕掛けが正しく沈んでいるかどうかわかりやすいですが、自立ウキの場合は、仕掛けの状態に関わらずウキが直立しているため、ウキの下で仕掛けがきちんと馴染んでいるか確認する必要があります。

遊動式棒ウキのメリット

遊動式棒ウキの最大のメリットは視認性です。水面からウキのトップが露出しているため、ある程度遠投しても見失うことはありません。また、トップが交換できるタイプの棒ウキの場合は、より長いトップに交換したり、逆光タイプのトップに交換することで、より視認性を向上させることができます。結果として、アタリを確実に捉えることができやすいのが遊動式棒ウキとなります。

遊動式棒ウキのデメリット

遊動式棒ウキのデメリットは、キャスタビリティの悪さがあります。最近の棒ウキはかなり改善されて来てはいますが、飛行時にウキが前後左右に振られてしまうような安価な棒ウキだと、高確率で仕掛けにウキが絡んだ状態で着水してしまいます。この状態では仕掛けは当然ながら正しく沈んで行かず、魚が食わせエサに食いつくこともありません。絡まった仕掛けは無事にほぐすことができたとしても、糸に縮れ癖がついたりして、極端に釣果が悪化します。

もうひとつのデメリットは風に弱いことです。風が強いとトップが左右に激しく振られ、アタリが取りづらくなります。対策として、トップがわずかに水面から出る程度に沈ませる方法がありますが、視認性が著しく低下します。

フカセ釣りに必要なその他のパーツ

円錐ウキの場合でも棒ウキの場合でも、フカセ釣りに必要なウキ以外のパーツを紹介します。

ウキ止め糸

設定したタナまでは自由にラインが出て、それ以上はラインを出さない、半遊動式フカセ仕掛けの場合は、ウキ止めが必要です。釣具店には様々なタイプのウキ止めパーツが売ってますが、滑り止め性能の高い、釣り用のウキ止め糸を購入し、自分で道糸にコブを結びつけるのがおすすめです。

ユニノットの要領で、道糸にコブを2つ結んでおきましょう。2つ結びつける理由は、1個だけだと、使用中にウキ止めが滑って位置が変わってしまっても(=タナが変わってしまっても)気づかないからです。

潮受けパーツ

潮受けパーツとは、ウキの下の道糸につける、小型の突起物で、通常は逆三角形のプラスチックパーツです。このパーツは、潮の流れを捉え、潮に仕掛けを乗せる役割を持つ重要なパーツです。特に、表層と、そこから1m程度下の部分で潮の流れる方向が違う「二枚潮」のときは効果覿面で、潮受けパーツがない仕掛けでは仕掛けがウキの流れる方向と異なる方向に流れてしまい、仕掛けを沈ませることができません。

私は、潮受けパーツとガン玉の役割を兼ねた、写真のパーツ、釣研「メタルクッション」を愛用しています。ウキの浮力に合わせて、-G5(0.4g)、-G2(0.5g)、-B(0.7g)、-2B(1.0g)、-3B(1.1g)を使い分けています。

結局フカセ釣り最強のウキはどれだ?

以上、フカセ釣りに使うウキについて解説してきましたが、最後はアングラーの好みということになります。操作性重視なら円錐ウキ、視認性重視なら棒ウキを使用すればよいでしょう。

また、クロダイ狙いのボトム勝負であればロングタイプの棒ウキを、全層を縦横無尽に探るなら円錐ウキもしくはショートタイプの自立式棒ウキが良いでしょう。

どのウキにも一長一短があり、すべてを満足するウキは残念ながら存在しません。結局は、ラインの動きがウキにダイレクトに伝わり、「グ〜ッ!!」と力強く水中に消える円錐ウキの挙動が好きか、ウキのトップが怪しくモゾモゾ動き、あるところで「シュパッ!!」と消し込む棒ウキの挙動が好きか、これに尽きるのではないでしょうか?

記事中の紹介グッズ一覧