タイラバはなんでも釣れる万能ルアーなのか?使い方や釣れる狙い方、狙える魚種などについて解説

作成:2022.06.06更新:2023.04.17

目次

タイラバの構成

ヘッド

タイラバのオモリの部分になるのがヘッドです。ヘッドの形状は各社特徴があり、流れの強いところでのドテラ流し用のものなど様々なものが発売されています。素材は鉛とタングステンがあり、鉛はフォールが遅くタングステンは速いです。ヘッドの重さはバーチカルに狙う場合には水深×2くらい、ドテラで流す場合には水深×1~1.5くらいが目安ですが、基本的には底が取れる重さを使いましょう。

ヘッドのカラーは赤金やオレンジ金、赤黒、蛍光イエローなど色々なカラーがあり、状況によってカラーチェンジが可能です。基本的には赤系や黒系は水中でシルエットがハッキリ出て、オレンジ系や蛍光イエローなどの膨張色はシルエットがぼやけます。潮の澄み具合や魚の活性で釣れるカラーは変わってくるので、スカートやネクタイと共に釣れる組み合わせを見つけましょう。

ネクタイ

ネクタイはタイラバで魚を誘う最も重要な部分と言われています。形状が様々ありストレートタイプやカーリータイプ、スリムなタイプやショートタイプ、厚みのあるバルキーなタイプなどがあり、魚へのアピール力や魚の追う距離などによって使い分けます。タイラバのユニットの中で釣果を大きく左右するおアーツです。アピールしたい時にはカーリータイプやバルキーなタイプ、ベイトが小さい時にはスリムやショートタイプを選びましょう。

カラーはアピールを強くしたい時にはシルエットのハッキリと出る赤や黒系、あまりアピールしたくない時には地味目系のグリーンや茶色系、状況が分からない時には中間のオレンジ系にするとよいでしょう。魚からの反応がない場合にはどんどんローテーションして変えていきましょう。水深の深いディープタイラバではゴールドのラメの入ったものなども良いです。また水深が深くなるとシルエットが出やすい黒や赤系への反応がよくなることも覚えておきましょう。

スカート

スカートはブラックバスで使うラバージグのようなゴムのひも状の部分です。この部分が水中でひらひらと動いて魚を誘います。スカートにボリュームのあるものは、巻いている時の波動が強く魚に強烈なアピールをし、逆にボリュームのないものはスレている時や警戒心が強い時に効果を発揮します。またスカートにはアシストフックを隠すという役割もあります。

スカートのカラーは基本的にはネクタイの色との兼ね合いで決めることが多いです。魚の活性は高い時には派手目なもの、低い時にはナチュラルなものを選ぶとよいでしょう。またタイがその時に捕食しているベイトに寄せたカラーにするのも良いです。小さなイカがベイトの時には透明なスカート、エビやカニなどの甲殻類がベイトの時には赤系のスカートなどを選びましょう。

アシストフック

タイラバのアシストフックは2本バリのものが多いです。それぞれの長さが違う段差フックになっていて、追い食いしてきたタイをしっかりとフッキングできるようになっています。フックのサイズもいくつかあり、大きな真鯛を狙う時には小さなフックの方がよいと言われています。タイラバはボトムタッチの多い釣りなので、岩などに当たってフックが鈍ることが多くなります。こまめに針先のチェックをするようにしましょう。いざという時にフッキングできないなんてことになりかねません。

最近では各社からフックに付けるトレーラーワームなども販売されています。ワームにはそのシルエットやカラーなどネクタイやスカートと同じような効果にもありますが、ワームを使う最大のメリットはネクタイやスカートと同調して動くようになることです。アシストフックにワームを付けることで浮力が与えられるため、巻いたときにネクタイやスカートと一体化して動きます。そうすることでネクタイなどにバイトしてきた魚をフッキングに持ち込めます。アピール力が増すのも良い点です。

タイラバの使い方

タイラバの使い方は非常にシンプルです。シンプルが故に奥が深い釣りですが、基本的には初心者の方でも簡単にできるのがタイラバの魅力です。コツさえ掴んでしまえば誰でも大鯛が狙えるチャンスがあります。巻くスピードや巻き上げる回数を色々と試して、その日のパターンを見つけ出しましょう。

- タイラバを落とします。

- タイラバが底に着いたらすぐに巻き始めます。

- 基本的には一定速度で巻き続けます。

- ハンドルを15~20回くらい巻いたら再度タイラバを落とします。

- アタリがあっても巻くスピードは変えず、巻き続けます。

- 魚の重みが乗ったら急がずに同じスピードをキープして魚を巻き上げます。

- 変に焦って早く巻き上げようとすると魚がバレてしまう可能性があるので、焦らずに巻き上げましょう。

タイラバでの狙い方

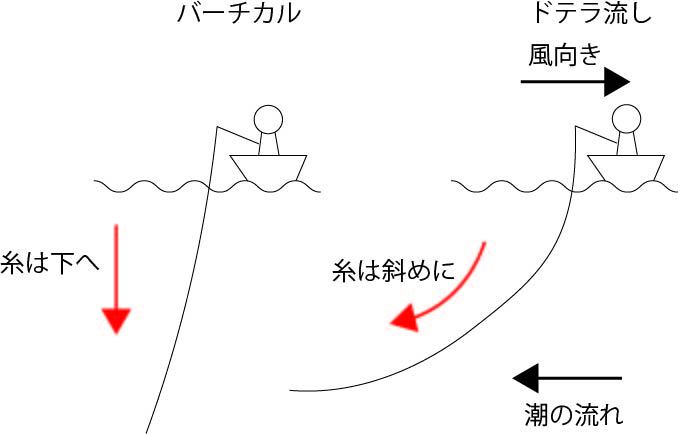

タイラバでの狙い方は乗る船や地方によって変わります。ポイントに着いたら風上に船首を向けて流す場合と、横から風を受けながら流す「ドテラ流し」があります。潮が流れてなかったり魚の活性によっては、重いヘッドを使って縦に狙う「バーチカル」の方が反応が良い時もあります。

バーチカル

風上に船首を向けて船を流す場合にはバーチカルに釣りをすることが多くなります。あまり糸を出しすぎるとお祭りが多発してしまうケースがあるので、できるだけ糸を立てて狙った方が良いでしょう。バーチカルで釣る場合にはヘッドの重さは水深×1.5倍くらいにするとよいでしょう。それでも底が取りにくい場合にはどんどんヘッドを重くしていきます。

基本的にバーチカルで釣る場合にはリアクションの要素が強くなります。魚の目の前にいきなりタイラバを落として反応させ、巻き上げで追わせてバイトに持ち込みます。巻き上げる水深は船長が「何mくらいまで狙ってください」と言ってくれる場合もありますが、言われない時には15~20mを目安に自分で探っていきましょう。時期によってはタイが中層まで浮いていることもあるので、固定概念に捕らわれずに自分で考えて探りましょう。

ドテラ流し

タイラバ専門の船ではドテラ流しが一般的ではないでしょうか。ドテラの横流しで釣りをする場合には基本的に釣り人は片舷に集まり、同じ払い出しの方向にタイラバを流すことになります。ドテラ流しで使うヘッドは水深×2倍くらいを目安にしましょう。タングステンなどの比重の重いヘッドも有効です。ドテラ流しでは糸を斜めにすることでバーチカルな釣りよりも同じ層をゆっくり探れるのが利点です。巻きスピードによって大きく釣果が変わるので、色々と試しながら釣りましょう。

ドテラ流しは隣の人との距離が近かったり、糸を100m以上出すこともあるのでバーチカルよりもお祭りしやすくなってしまいます。ラインメンディングをしっかりとして極力お祭りしないように注意しましょう。またドテラで流す場合にはPEラインに大きく水圧がかかってしまう為、できるだけ細いPE0.8号くらいを使った方が楽です。リールも巻き上げパワーのあるベイトリールの方がアングラーへかかる負担は少なくて済むでしょう。

タイラバ用のタックルについて

ベイトタックル

タイラバで一般的に使われることが多いのがベイトタックルです。恐らく8割以上の方がベイトタックルを使われているのではないでしょうか。ベイトタックルを使う利点としては、ボトムタッチからの一連の流れがスムーズに行えることが挙げられます。タイラバではルアーがボトムに着底してからできるだけ早く巻き始めることが重要です。ベイトタックルではハンドルを回すだけでクラッチが切れるので、スピニングタックルとは比べ物にならないほどスムーズにタイラバを操作できます。

タイラバではフォール中のアタリが頻発するケースがあります。慣れている方はスピニングタックルでもアタリを取れますが、ベイトタックルでは誰にでもフォール中のアタリを感じることができます。アタリを感じたらハンドルを回してクラッチを切るだけでフッキングに持ち込めるのもベイトタックルの利点でしょう。またタイラバでは時には90㎝を超えるマダイが釣れることがあります。そんな時でも巻き上げパワーのあるベイトタックルを使っていれば、決して魚にパワー負けすることなくファイトできます。

スピニングタックル

スピニングタックルの良さは、まずタイラバをキャストして広範囲を探る「キャスティングタイラバ」ができることです。潮があまり流れてなかったり風が無くて船が流れない場合などは、そのまま落としても同じポイントばかりを狙うことになります。そんな時にはスピニングタックルでタイラバを投げて、人間側から積極的に糸を斜めにすることで広範囲の魚にアプローチすることができます。キャスティングタイラバは特に浅いポイントで有効なことが多いです。

またスピニングタックルの良い点はドラグ性能が良いことです。タイラバではアタリが出てもバイトを弾かずに巻き続ける必要があります。巻き続けて魚が乗った時にもしっかりとドラグに仕事をしてもらわなければいけません。そんな時にもスピニングタックルで繊細なドラグ設定をすることは、魚をキャッチすることができるかどうかを左右する大きなファクターです。もちろんベイトタックルのドラグ性能でも十分なケースが多いですが、メインラインが細い分ドラグ性能は良いに越したことはありません。

タイラバで狙える魚

タイ(真鯛、レンコダイ、甘鯛など)

タイラバのメインターゲットとなるのは真鯛やレンコダイ(キダイ)などです。真鯛は雑食性の強い魚で、エビやカニなどの甲殻類やイワシやキビナゴなどの小魚、イカなど幅広いベイトを捕食します。タイのバイトは追いながらガシガシと何度も嚙むようなアタリが多く、アタってもハンドルを巻くのを止めずに同じスピードで巻き続けることを意識しましょう。魚が掛かった後もドラグを使いながらテンションを緩めずに巻き続けましょう。

真鯛と同じ場所にいることが多いのがレンコダウイと甘鯛です。レンコダイは比較的小型のタイで、真鯛よりも色が薄く色が黄色っぽいことからキダイとも呼ばれます。甘鯛は砂地に生息していることが多いですが真鯛よりも数が少なく、なかなか釣れないレアな魚です。

青物

ブリやヒラマサ、カンパチなどの青物もタイラバで釣れる魚です。タイがイワシなどのベイトフィッシュを捕食している場所には、ありとあらゆるフィッシューイーターが集まっています。そのような場所には青物も多く、シチュエーションによってはタイよりもよく釣れることがあるほどです。青物のバイトはドスっと突き上げるようなアタリです。タイラバで使用するPEラインは0.8~1号と細いので、焦ってファイトしてラインブレイクしないようにしましょう。

底物(根魚、ヒラメ、ホウボウなど)

タイラバではボトム付近を集中的に狙うとこが多い為、根魚やヒラメ、ホウボウなどの底物もよく釣れます。特にホウボウは性質がタイに似ているのかタイラバでよく釣れる魚です。マハタやオオモンハタ、ヒラメなどもボトムから5m以上浮いてルアーを追ってくることもある魚なので、タイラバへの反応が良く釣って楽しく食べても美味しい魚です。

深いところでのディープタイラバではウッカリカサゴ、チカメキンドキ、アヤメカサゴ、マトウダイ、アカヤガラなど豊富な魚種が釣れるので、上がってくるまで何が釣れているのかわからずドキドキして楽しいです。水深100mを超えると巻く力もそれなりに必要になってくるので、巻き上げパワーのあるリールで挑みましょう。

シンプルなタイラバはオフショア初心者にもおすすめです

今回はタイラバの釣り方や作法、狙える魚などについてご紹介しました。タイラバは釣り自体はシンプルが故に巻きスピードやヘッド、ネクタイ、スカートのカラーの組み合わせやトレーラーワームなど、突き詰めていくと非常に奥が深いマニアックな釣りでもあります。しかしタダ巻きメインで釣ることができて複雑なシステムもないので、これからオフショアを始めてみたいといった初心者の方でも魚との距離が近い釣りだと思います。

また釣れる魚種も豊富なので飽きずに楽しむことができる釣りなので、とにかく色々釣りたい!といった方におすすめです。釣り人によって釣果が偏りやすい釣りでもありますので、自分で色々と考えて自分なりのスタイルを作り上げていくことも楽しいと思います。