ハゼ釣りは夏の風物詩、小型リールとちょい投げロッドを持って、のんびりと最高の休日を!

作成:2021.06.25更新:2022.09.02

目次

ハゼ釣り(ここではマハゼ釣りのことを指します)は、内湾の浅場での手軽な釣りとして、古くから親しまれています。子供でも簡単に釣れる魚ではありますが、手返しよく数を釣ろうと思うと、意外と難しいかも知れません。30~40年前は、最盛期(夏から秋口にかけて)は一日釣りをすれば「束(そく)釣り(1束=100匹)」が当たり前と言われていたハゼ釣りですが、最近は数が少なくなっている気がしてなりません。

しかし、高度なテクニックも要らず、フルキャストする必要もなく、非常に単純な仕掛けで簡単に釣ることができるため、ハゼ釣りは初心者が最初に行う釣りのターゲットとして最適です。場所によっては(立ち込んで釣りができるような場所)、リールすら使わず、延べ竿で脈釣り(ウキをつけない釣り)を楽しむこともできます。そんなハゼ釣りの魅力と、必要なタックル、釣りのコツなどについて、解説して行きたいと思います。

ハゼ釣りの魅力

ハゼ釣りは江戸時代から行われていたそうです。江戸前のハゼは、非常に簡単にたくさん釣れる上に、淡泊で上品な味わいが天ぷら種として大変人気で、現代に至るまで、東京湾の納涼屋形船遊びの際のお膳にハゼの天ぷらは欠かせません。シロギス、メゴチ、アナゴと並び、ハゼは江戸前の極上天ぷら種として愛されています。

そんな、食べて絶品のハゼが、どこにでもいて、簡単に釣れるターゲットであることは広く知られているところですが、様々な釣りのメソッドが続々と開発され、ルアーやワームなどの擬似餌が市場にあふれ、ゲームフィッシング全盛の現在においては、ハゼを専門で狙う人はあまり多くないのかなと思います(ハゼクランクなど、ハゼのルアー釣りもあります!)。

しかし、釣りの基本と言える単純なタックルで、簡単に釣れるハゼは、例えば子連れのファミリーフィッシングなどには最適で、条件さえハマれば、子供でも飽きない程度に釣れますし、持ち帰って天ぷらにすれば最高に美味しいおかずになる、ありがたいターゲットです。子供と色んな話をしながらのんびり釣り糸を垂らし、ハゼを釣る、最高の休日を過ごしませんか?

ハゼの生態

マハゼは、沖縄を除く日本全国と沿海州、朝鮮半島沿岸に分布します。穏やかな内湾の湾奥に生息し、汽水域や純淡水域にも入ります。砂泥底を好み、多毛類や甲殻類などを捕食しています。水質汚染に強いため、都市河川や運河にも広く生息しています。

ハゼの寿命はほとんどの個体で1年で、1月~3月頃に孵化したハゼは、砂泥底の河口部や漁港などの穏やかな場所で15cm程度まで成長し、水温の低下とともに沖の深場へ落ちてからさらに20cm程度まで成熟したのち産卵し一生を終えますが、まれに成熟の遅かった個体は、そのまま越冬し、2年目を生きる個体がいます。それらは、体長25cm程度まで成長し「ケタハゼ」、「ヒネハゼ」などと呼ばれます。

ショアからのちょい投げのような簡単な仕掛けでハゼ釣りが楽しめるのは6月頃~10月いっぱいくらいまで、以後は超遠投になるか、ボートなどからの釣りとなります。子供でも数が釣れて楽しいのは6月~7月頃ですが、型が小さいものが多く、型が良くなってくるのは9月~10月頃になります。12月以降は、数は少なくなり、距離も遠くなりますが、25cm級の大型も混じる、非常にエキサイティングな釣りになります。

ハゼ釣りに必要なタックル

ハゼ釣りは、ポイントが遠くなる冬季以外は、非常に簡易なタックルで充分釣りになります。道具にもあまりこだわる必要はありません。ただし、あまりに安いタックルで、トラブル頻発というのでは楽しくありません。最低限の品質は担保されたタックルを用意しましょう。尚、ここでは、ショアから広い範囲を探ることができるよう、リールを使用するちょい投げ仕掛けについて説明します。

ロッド

ハゼ釣りに向いているロッドは、振出式の万能ロッド、ちょい投げロッド、サビキロッドなど、いろいろなロッドが使用可能ですが、おすすめは、ハゼがエサに食いついた時の「プルッ、プルプルッ!」という小気味良いアタリを堪能できる、柔らかいロッドです。具体的には、錘負荷10号程度で、振出式のちょい投げロッドが良いでしょう。長さは釣り場にもよりますが、万能で使いやすいのが2.1m~3.6m程度です。私は2.7mの軟調のちょい投げロッドを使っています。

リール

ハゼ釣り用のリールは、小型のスピニングリールで決まりです。1000番~1500番が良いでしょう。500番などの超小型リールは、スプール径が小さすぎ、ラインに巻き癖が付きやすくなるので、初心者にはあまりおすすめできません。秋も終わり、冬が訪れて徐々に距離が遠くなって行ったら、2000番~2500番のスピニングリールを使用し、ロングキャストに備えます。ドラグはほとんど使いません。稀に外道でセイゴやボラ、エイなどがかかることがありますが、ドラグを使うのはそういう時くらいです。

ライン

ラインはナイロン2号で決まりです。ナイロン1号でも全く問題ありませんが、根掛かり時の高切れが心配ですので、2号を使った方が安心です。また、10号程度のシンカーを使って、ある程度の距離を投げたいときは、ナイロン3号を使いましょう。

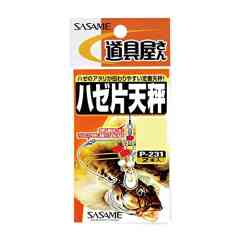

片天秤

ハゼ釣り仕掛けは、道糸の先に細い金属製の片天秤をつけます。仕掛けをゆっくり引いた時にシンカーが海底の凹凸に合わせて上下に動く際の抵抗や、ハゼが食いついた時のアタリを天秤が捉えてラインに伝えたり、ハゼが食いついて仕掛けを引っ張った際に、適度にばねの反発力を発現し、ハゼの口にフッキングさせたりする役目があります。アームの長さが10cm~12cm程度の小型のものが使いやすいでしょう。

シンカー

ハゼ釣りに使うシンカーは、足元から15m程度の範囲を探るのであれば、ナス型錘の5号~7号程度で良いでしょう。あまり軽すぎると風の影響を受けやすかったり、仕掛け投入のコントロールが付きづらくなってしまいます。重すぎるとキャスト時の高切れの危険性が高くなります。大事なのは、ロッドの錘負荷を超えるシンカーは使わないことと、傷がついたラインやささくれだったラインは惜しげもなく切り捨て、常に状態の良いラインを使用することです。

仕掛け

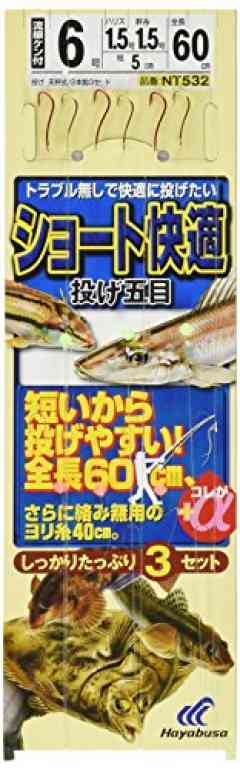

仕掛けは、市販のちょい投げ仕掛けを使用しても良いですし、自作の仕掛けでも構いません。2本針仕掛けが使いやすいでしょう。仕掛け全体の長さが、あまり長いものを使うと取り回しが面倒になりますので、市販の仕掛けを購入する場合は、ちょい投げ五目釣り用「ショート仕掛け」と呼ばれる、全体の長さが50~60cm程度のものを使うか、ハゼ釣り専用仕掛けを使いましょう。

尚、ハゼ釣り専用の仕掛けを使う場合は問題ないと思いますが、ちょい投げ五目釣り用の仕掛けを購入する場合は、多くの場合、針には流線形が使われています。流線形でも良いのですが、往々にして線材が太く硬いものが多く、ハゼが咥えた時に違和感を抱きやすく、吐き出しやすいので、線形が細く、柔らかい袖針が使われているものを選んだ方がハゼの掛かりは良いです。気になる方は、針を流線形よりも柔らかいのものにしてみましょう。

エサ

ハゼ釣りのエサはアオイソメもしくはジャリメ(石ゴカイ)で決まりです。あまり太いものは必要ありません。太さが選べる場合は(中)サイズもしくは(細)で良いですが、活きの良いものを選びましょう。タラシは1cm~2cm程度と、あまり長く取らないことが重要です。食いが悪い時は、硬いアゴがある頭部を切り落としてから針につけます。また、イソメを切った後に、切断面から出る体液がエサ箱に入ると、他のイソメが一気に弱りますので、切断したイソメは必ず他の入れ物に収納し、すぐに使うようにしましょう。

ハゼ釣り・ポイントの選び方

ハゼ釣りのポイントの選び方は、波が穏やかで、船が多数係留されているような場所や、橋の下など、ストラクチャーがあり、周囲よりわずかに暗くなっている場所、或いは小川や排水が流れ込んでくる場所(エサが集まりやすい場所)などを見極めて仕掛けを打ちながら釣り歩きます。ハゼは群れを作る魚ではないので、一か所で何匹も立て続けに釣れることはあまりありませんが、船道のカケアガリや船着き場の足場回りなど、ハゼが溜まりやすい場所がありますので、丹念に探りましょう。

▲このようなポイントが狙い目

また、ハゼは塩分濃度の高くない場所を好みますので、河口が近くにあれば、河口から上流方向に釣り上がって行くのもおすすめです。このように、ポイントはあちこちに点在していますので、自分の目と足で、ハゼが居そうな場所を釣り歩きましょう。満潮時は足元付近を重点的に、干潮時は少し沖目を探ってみると良いでしょう。

キャスト後の誘い方とアワセ方

ハゼ釣りの場合、活性が高い時は、キャストした後置き竿で放置でもハゼはエサを見つけて果敢に食ってきますが、いつでも高活性なわけではありません。積極的に誘いましょう。仕掛けを投入したら、海底の地形がわかっている場合は、リールをゆっくり巻きながら仕掛けをズル引きし、様子をうかがいます。底の違いがわからず、根がかりの危険性がある場合は、ロッドを、チョンチョンとリフトアップしながら、少しずつリールを巻いて誘います。ズル引きの場合でもリフトアップの場合でも、一定の距離を引いたらリーリングを止め、30秒程度アタリを待ちます。アタリがなければ再びリールを巻きはじめ、一定の距離を巻いたら再度止めます。これの繰り返しでハゼを誘います。

アタリは明確で誰にでも分かります。「プルッ、プルプルッ!」と、得も言われぬ気持ちいいアタリが竿先をひったくってくれます。フッキングは、強くアワセる必要はありません。軽く聞きアワセする程度にロッドを立てるだけでフッキングできます。フッキングしたら素早く巻き上げましょう。ハゼがついた状態でモタモタ巻いていると、セイゴなどのフィッシュイーターにハゼを食われてしまうことがあります。

▼モタモタしているとこのようになってしまう

ハゼ釣りで数を稼ぐコツ

ハゼ釣りで、一匹でも多く釣るためのコツは、月並みですが「手返し良く探り続ける」ことに尽きます。そのためのテクニックがいくつかあります。まず、釣れたハゼはその都度クーラーボックスを開けて入れるのではなく、水くみバケツに活かしておき、ある程度溜まったらクーラーボックスにまとめて入れると良いでしょう。また、ハゼは針から外すときに一緒にエサを吐き出すことが良くあります。

シロギス釣りの場合は、魚が吐き出して形が崩れたエサはもう食わなくなるのでエサを都度交換しますが、ハゼの場合は、他のハゼが吐き出して形が崩れた状態のエサでも充分食ってきますので、クズエサでも針に残っていればそのまま再度キャストできます。さらに干潮時は、ポイントはやや遠くなりますが、水深が10cm〜20cm程度の浅い場所にハゼがいることが多いので、サイトフィッシングができます。ハゼの鼻先にエサを置いてやれば食いついてきます。こうして効率良く、一投でも多くキャストするのが数を稼ぐコツです。

たくさん釣れたら良型は天ぷらに、小型は素揚げが最高!

何故ハゼ釣りをするのか? と言われれば、「食べるため」に決まっています。都会の海辺でも簡単に釣れるハゼですが、食味は最高です。小型のものが多いので、捌くのはなかなか骨が折れますが、手間と味を天秤にかけたら圧倒的に食味が勝ちます。スーパーでは手に入らない魚なので、自分で釣って、自分で捌いて、自分で調理するしかないのです。全体に塩を振ってよくもみ洗いしてヌメリを取り、水をよく切ったら、小型のものは小麦粉まぶしてそのまま揚げます。

揚げたてに塩コショウを軽く振れば、サクサク香ばしい味わいがビールに最高に合います。良型のものは、頭を落として背開きにし、衣をつけて天ぷらにすると、シロギスとはまた異なる、シロギスよりも味が濃く、ふわふわの天ぷらが出来上がります。天つゆでも塩でも最高に美味しいです。おかずに、おつまみにたくさん食べたいので、ハゼ釣りに出掛けたら、とにかく数をたくさん釣りたいのです!

記事中の紹介グッズ一覧